发布时间:2025-03-10 来源:读嘉新闻客户端

嘉兴东塔寺遗址入选2024年浙江考古十大重要发现的消息,这几天正刷屏朋友圈。

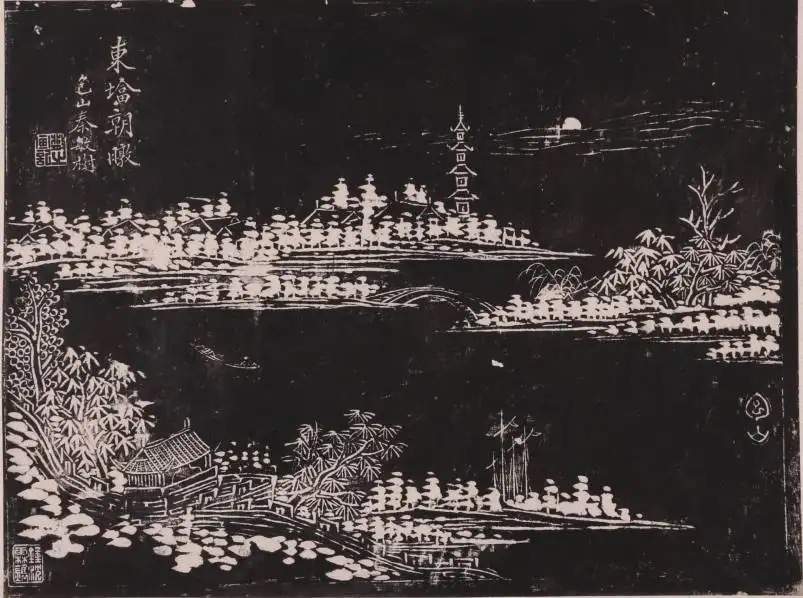

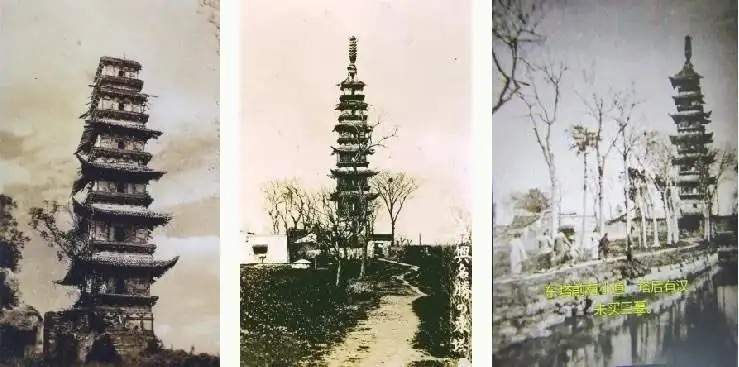

东塔,对嘉兴人来说,是“东塔朝暾”的“南湖八景”之一,旧时,作为东门最高建筑,留下了东塔迎春、登塔观日的城市记忆。

那么东塔到底建于何时,又经历了怎样的前尘往事?

南湖八景之东塔朝墩 嘉兴博物馆藏

东塔寺遗址位于嘉兴老城以东2.1公里,面积约4万平方米。

先有寺而后有塔。地方志记载,“梁天监癸未建寺,隋仁寿辛酉建塔”,寺庙始建于南朝,东塔始建于隋代,是嘉兴城区第一座宝塔。

东塔屡毁屡建,见证着嘉兴历史许多重大事件。隋炀帝“大业戊寅兵燹”,唐高祖“武德甲申重建”,至唐代宗广德年间,朱自勉在嘉兴主持屯田,上奏朝廷,将这座距离他屯田之所不远的寺庙命名为“报国禅院”。

唐末,东塔寺与塔毁于黄巢起义。按文献记载,直到200年后的北宋元丰二年(1079)寺与塔才得以重建,赐名泗州大圣禅院。

此次考古发掘中,从塔基夯土及陶缸内部出土的铜钱及瓷片判定,塔基应为北宋修建,与文献记载相呼应,确认塔基正是北宋元丰二年(1079)重建时修筑。

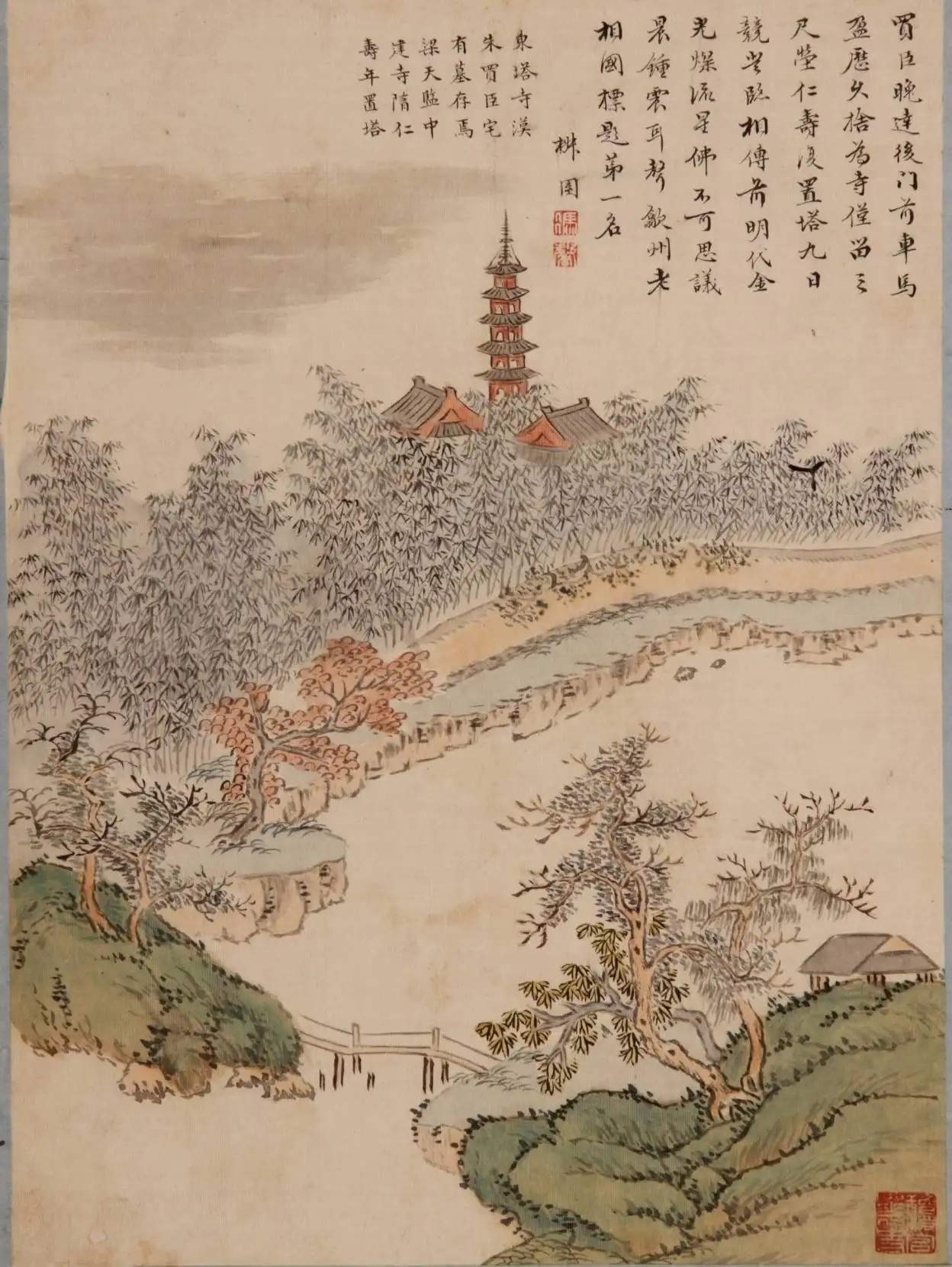

清代沈瑴《嘉禾胜景十二图》 嘉兴博物馆藏

此后,寺与塔屡毁屡建,寺名也几番更迭为寿圣教院、神霄玉清万寿观等。宋绍兴三十二年(1162),宋高宗禅位,生于嘉兴的宋孝宗即位,“以旧潜邸之所更避上皇寿圣尊号,改赐东塔广福教院”。宋孝宗与此地也颇有渊源,相传孝宗曾登东塔寺景阳钟楼,不小心掉下来,“旁观失色,孝宗屹然不动”。南宋淳熙戊申年(1188)重建时,塔因岁久倾圮,仅存二级。

东塔与寺,历数百年之光阴,于一次次战火劫难中重生,见证着一次次朝代更迭。南宋德祐丙子(1276),也是元世祖至元十三年,这一年元兵攻陷南宋都城临安,京畿之地的嘉兴,东塔“厄子元兵”,到至正戊戌(1358),又“复厄于红巾”,到明洪武庚戌(1370),殿毁,辛亥(1371),“塔亦被灾”。明清两代,寺与塔又经历几番磨难。

但据考古专家推测,南宋和明代并未重建塔基,直接使用原有塔基重建,直到1968年拆除东塔,并清理地宫,出土文物28组,现藏嘉兴博物馆。

2023年9月,浙江省文物考古研究所联合嘉兴市文物保护与考古研究所、嘉兴博物馆开始正式考古发掘。

在2024年度浙江考古重要发现评选现场,浙江省文物考古研究所助理馆员周珂帆现场汇报中,东塔寺遗址的价值着重被归纳为:

塔基营造:塔基遗址遗迹保存完整、时代明确是国内首次完整揭露的、结构处理最为复杂的塔基遗址,代表了北宋时期江南建筑基础做法的最高水平,体现了古人对水乡潮湿软土环境卓越的适应能力。

寺院格局:东塔寺遗址“前塔后殿”的寺院格局保存完好,布局清晰,常见于两晋南北朝时期,是中国早期寺院的典型格局,代表着佛教中国化的重要变化阶段。

另外,东塔寺是嘉兴城市历史上的重要地标,丰富城市居民生活,具备丰富的宗教和社会功能,“天下华严五山东塔实居其一”,是华严宗五山讲寺之一,宋宁宗召讲华严经并手书华严经阁名。同时,这里悲田寄骸,起到稳定社会、减少病疫的作用。

那么,东塔寺的塔基营造究竟强大在哪里?

在江南水网密布、潮湿软土的环境中,高塔修筑对工匠构成严峻的考验。而东塔采用整体换土夯筑、内部隔层受力、外围多圈加固的方式,营造了“固若金汤”的塔基。“有些塔修筑几十年就倾斜了,而东塔,如果1968年不拆除,我们相信,它至今仍会巍然挺立。”中国丝绸博物馆副馆长、曾任东塔寺遗址考古队领队的郑嘉励在接受我们的采访时赞叹,“它的地基处理得非常成功。”

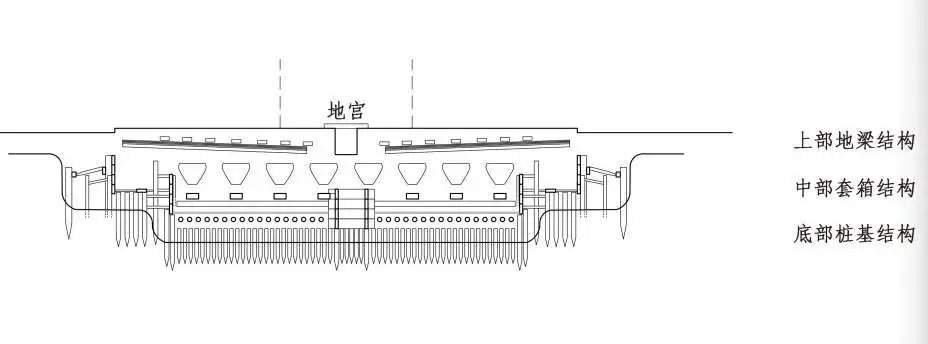

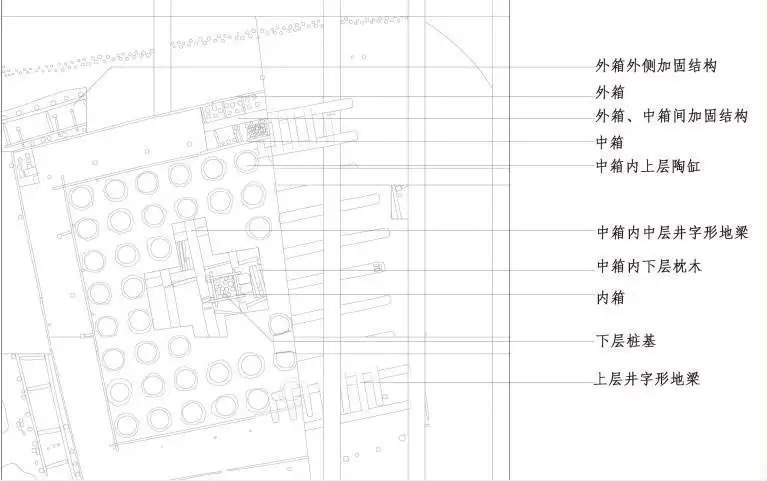

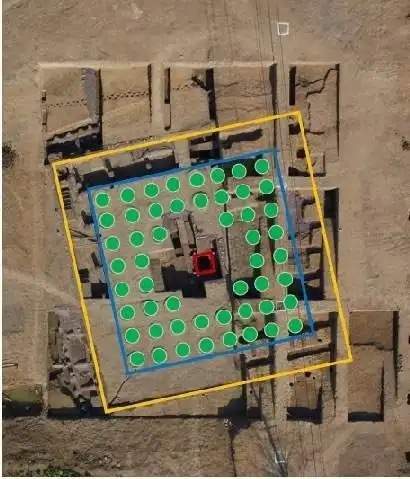

东塔塔基纵向由下至上,底部桩基、中部套箱、上部地梁,层层叠压;横向是自内而外,三层木框套箱,重重加固。

塔基在营造时,挖掘了一个大型深坑,坑底密密麻麻原木桩基“顶天立地”。这些桩基,考古专家特意挖出一根发现,底部削尖后直接打入基坑,长达3米。它们既牢牢托举上部的结构,又扎根土壤,通过挤压,增加土壤的硬度,与填置在坑内逐层夯土“协力作战”,提高承载力,控制沉降,让地基更加稳定。

在塔基中层夯土中建造自内而外的三层木框套箱,均由四层木板叠压而成。塔基正中偏东有井字形第一层套箱,周长4米多;第一层套箱和第二层套箱之间放置52口大陶缸,形成“亞”形空间,缸基外侧为总高约1.8米、边长16米的第二层套箱;再外侧是总边长约21米的第三层外箱。

最引人注目的是星罗棋布的52口直径一米有余的圆形陶缸所形成的缸基。每一口都经过精心营造,在夯土中挖坑,放入缸基,缸外沿用一圈竹蔑加固,外部缝隙注入糯米灰浆包裹缸体,内部再用夯土、木炭、铁屑(铁器碎片) 夯实。

当东塔背负着千年历史的重量,地基受力外扩时,三层套箱就像三重有力的臂膀一样,52个缸基就像楔子一样,与每层套箱外侧的木桩、原木梁等形成向内的合力,牢牢地箍住土层,使其不会侧移、变形。

东塔寺遗址“前塔后殿”的寺院格局又是怎样的?

前塔后殿,这种以塔为中心布局的寺院实际上是一个早期的布局。据郑嘉励介绍,此次挖掘的东塔塔基尽管是北宋重建的,但寺与塔很可能延续了早期的一些格局,甚至可能是唐代以前的,所以原来的形式就沉积下来了,“你看,塔是方形的,唐朝的大雁塔、小雁塔都是方形的”。

有学者认为,中原佛寺作为我国古代外来建筑本土化的一类,塔殿关系演变是佛教本土化演变的重要特征。据《中国早期佛寺塔殿关系初探》介绍,从早期的以塔为中心,发展到佛殿地位不断加强,形成前塔后殿制度的形制,进而产生无塔寺院以及佛殿为主的多院落布局。

早期佛寺因模仿印度佛寺以塔为中心。在魏晋南北朝时期,社会动荡,佛教盛行,在江南一带,南迁的文人士大夫信奉佛教,“舍宅为寺”成为当时佛寺主流,佛寺布局沿纵向轴线发展,直到隋唐前期,仍以前塔后殿式布局为主流,并发展为多院落。

东塔是先有寺后有塔。方志记载,东塔寺建于梁武帝天监年间,相传是朱买臣后人“舍宅为寺”,旁有朱买臣墓。直到隋文帝仁寿元年(601),隋文帝“诏分舍利”,在江南地区建了53座宝塔供奉舍利,东塔就是其中之一。

嘉兴地方文化学者崔泉森近年来出版了《禾城文化中的寺与塔》,他在研究中发现“前塔后殿”的格局在当时嘉兴很多寺庙都存在,譬如三塔建成后,塔的北面建寺。精严寺在吴越国时期叫灵光寺,当时的吴越王钱镠得到两颗舍利,便在寺庙山门左右各建了一座宝塔,放置舍利。

东塔寺坐北朝南,有一水环绕,如今,尚存部分河岸帮遗迹,通过文献记载和考古调查,确认中轴线上从南到北依次为:指南桥、山门、天王殿、东塔、普光明殿(大悲宝阁)、华严堂、华严经阁等,寺院整体格局尚存,目前已完成塔基部分发掘工作,开始主体建筑遗址的发掘。

目前,主体殿阁遗址已揭露大型磉墩10个,小型磉墩12个,建筑平面成倒“凸”字形,面阔三间,进深一间,明间前出一间抱厦,周围一圈副阶。

从基础格局和保留的部分柱础石形制可见,这座主体建筑是大型楼阁,与文献记载的宋代大悲宝阁、明代普光明殿相呼应。

根据《东塔广福教院记》,宋宁宗庆元庚申年(1200)前后,塔院直北,建大悲宝阁,浮空百尺,俯瞰日星,清净之目,毋陀之臂,具足妙相,普现神通,正觉之道场也。而在《重建普光明殿记》中,大约在明永乐年间,“普光明殿者,佛说华严经之地也……其高七十五尺,广八十二尺”,宏伟,金彩照耀,巍然焕然,“东南诸刹莫有过焉”。

值得注意的是,在东塔寺的此次现场汇报中,还提到东塔寺为百姓寄存骨灰,“起到稳定社会、减少病疫的作用”,下一篇我们将为你详细分解。

读嘉新闻客户端 记者 陈苏